Juni 2025 / von Thomas Melzer

Jazz in E. feierte Jubiläum auf einem Zeitstrahl. Die Festivalzählung – 30 verkündeten die vielfach in die Bühnentiefe gestaffelte Monitore – erschien dabei in einem sonderbar statischen Widerspruch zur disparaten Altersanmutung der acht Konzerte.

Gänzlich unplugged und in schmal geschnittenen Anzügen spielend drehte Die Enttäuschung – als Band so alt wie das Festival – die Uhr musikalisch um 50 Jahre zurück. Rudi Mahalls launige Conférencen waren Dadaismus pur, also nochmal 50 Jahre älter. Ein „Grundlos eitel“ benanntes Stück stand für seine durchgehend uneigentliche, ironische Rede. Im krassen Kontrast dazu zwei Abende später das andere Quartett, Philipp Groppers PHILM (Gropper, Stemeseder, Landfermann, Berger) – eine Generation jünger und tausend Lebensgefühle entfernt. Einen einstündigen Brocken stemmten sie auf die Bühne, ohne Pause, ohne jedes Wort, ohne Mitleid, Ton für Ton ohne doppelten Boden. Hatte man den Zugang erst einmal gefunden, kam man aus dem Sog des Tunnels gar nicht wieder heraus, fragte sich am Ende aber, ob man wirklich noch einmal jung sein wolle, wenn so die Jungen fühlen. Unbedingt alt werden sollte man aber, allein um miterleben zu können, welches Leuchten der am Schlagzeugerhimmel aufgegangene Stern von Leif Berger noch annehmen wird.

Lychee Lassi hatten 2009 in Eberswalde ihr letztes Konzert gegeben, bevor sie in SEEED und Peter Fox Band endgültig aufgingen und sich 2024 auf selbstbestimmtes Musizieren zurückbesannen. Ihr Eberswalder Comeback geriet zum Triumph. Die Band in orangenen Overalls und das Publikum in orangenen Festivalshirts feierten, als wäre Holland Fußballweltmeister geworden. Gefeiert wurde am letzten Abend auch Conny Bauer, der in Person den langen Weg dieses Festivals absteckt: Bereits bei dessen allererster Auflage 1995, stand er auf der Bühne. Seine 81 Lebensjahre und die 67 von Warnfried Altmann grundierten ein elegisches Konzert. Irgendwie wehmütig umwehten sich Posaune und Saxophon, mehr ein Woher als ein Wohin beschreibend. Im Finale knöpfte sich Altmann folgerichtig und very free Eislers DDR-Nationalhymne vor, „Auferstanden aus Ruinen“ gleichsam als ostdeutsches „Star Spangeled Banner“. Bauer applaudierte heftig.

Und weiter: Es gab „Discontinued Rhythm“ mit Jim Black und Werner Hasler, afrikanisch-indisches Powerplay mit Trilok Gurtu und Aly Keita und das polyphone Pulsieren des Andromeda Mega Express Orchestra. Den berührendsten Moment des Festivals aber gab es bereits in seinem ersten Konzert, dem Duett der 77-jährigen Pianistin Aki Takase und der 37-jährigen Geigerin Fabiana Striffler. Da fragte man sich, wie Striffler zugleich an die DNA von Stéphane Grappelli und Jean Luc Ponty gelangen konnte und ob man Takase je so zart, milde, ja empathisch gehört hat. Und Aki Takase wunderte sich hörbar über sich selbst: „Ich habe mein ganzes Leben nur mit Männern zusammengespielt. Ich habe immer gedacht, es müsse so sein, es ginge gar nicht anders. Und jetzt spiele ich mit einer Frau, mit Fabiana, mit dieser jungen Generation, deren Oma ich sein könnte. Und es ist ganz wunderbar.“

Der Chronist bedankt sich bei seinen musikalischen Freiheitskämpfern

Mai 2025 / von Thomas Melzer

Jazz in E. wird Dreißig. Sage keiner, die Zeit seit dem letzten Jubiläumsfestival sei wie im Fluge vergangen. Das Gegenteil ist wahr: Es war zäh. Die Seuche hat auch das Festival vor sich hergetrieben, ihm zeitweise Herzrhythmusstörungen verursacht. Ausgefallen ist Jazz in E. nie, da stand der dickköpfige Trotz von Udo Muszynski dagegen. Er stellte Spiel-pläne auf, verwarf sie wieder, improvisierte erneut und war – vielleicht nicht fernliegend – der Überzeugung, dass auch nur einmal Ausfallenlassen einem Kreuzbandriss gliche – ungewiss, ob du danach die Kraft aufbringst, noch mal zurückzukommen. Nun also lückenlos zum 30. Mal, an neuem Ort und ein bisschen mit dem archaischen Spirit des Anfangs. Die Vorfreude ist ungebrochen.

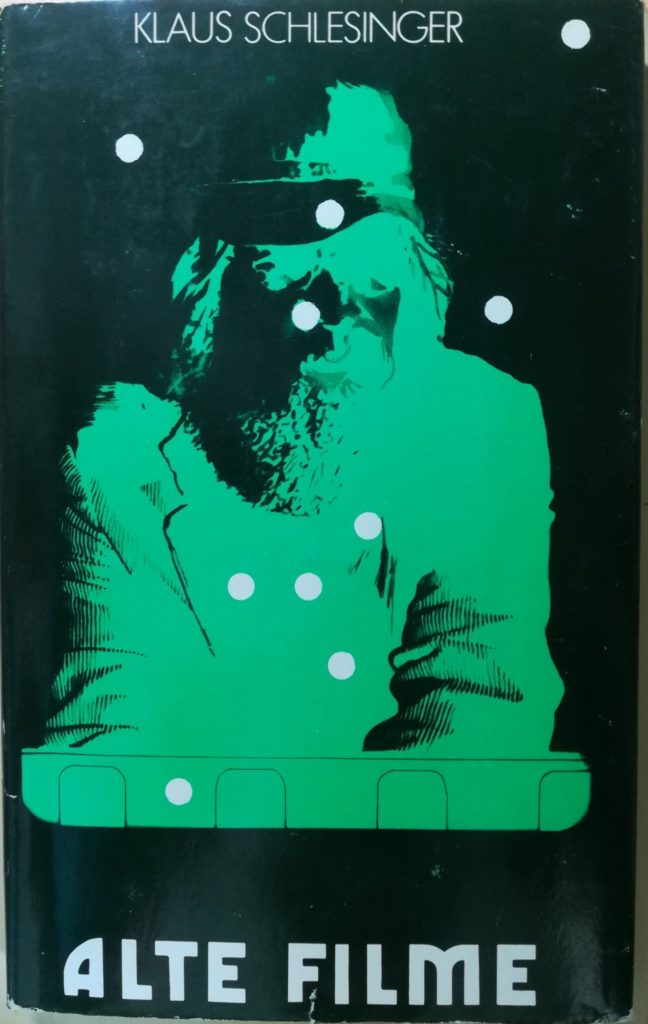

Nach allerlei dokumentarischen Jubiläumspräsenten – einem Film zum 15. (Die Aktivisten. Wie der Jazz in die Stadt kam. Ko-Autorin Antje Dombrowsky) und einem Buch zum 25. (Garage Wunderlich. Aus der Nische in die Mitte) – erlaubt sich der Festival-Chronist zum 30. eine Huldigung. Festivaljahre zählen wie Menschenjahre mal zwei, da darfst du nicht verpassen zu erzählen, was du wem in Sachen musikalischer Früh- und Späterziehung zu verdanken hast.

Meine erste musikalische Leidenschaft galt der englischen Band Pink Floyd. Mit heiligem Ernst betrieb ich die Exegese ihrer Werke, in den frühen 80er Jahren promovierten mich Freunde darob (leicht genervt) zum „Dr. pf.“. Öffentlich wandete mich ich als Roger Waters, in eigenhändig beschrifteten

Agit-Prop-Shirts. Mein (selbstverständlich kapitalismuskritischer) Vortrag „Pink Floyd – Rockmusik mit Hintergründen“ war im Angebotskatalog der DDR-Urania gelistet. Als mich eines Tages der Kulturoffizier einer Grenztruppen-Einheit in Boitzenburg an der Elbe buchte, vergab ich die Chance, in die Geschichtsbücher einzugehen. Wohl hatte ich die weiße Doppel-LP The Wall dabei, kleinmütig aber entschied ich mich dagegen, das Stück The Trial zu spielen, in dem es am Ende heißt: „Tear down the wall!“

Nachdem im (einzigen) DDR-Jugendmagazin neues leben ein Porträt der Band erschienen war, schrieb ich einen besserwisserischen Brief, in dem ich den Autor Roland Radics dreier Fehler zieh. Er lud mich zwecks Aussprache nach Berlin. Im Flur seiner Wohnung hing gerahmt das Schwarz-Weiß-Porträt eines Gitarristen. Wer ist das? Steve Howe von Yes.

Aufnahmeprüfung bestanden, ich durfte reinkommen. Bald waren wir Freunde. Roland öffnete mir die Tür zu einem weiten Kulturkosmos. Bei ihm zu Hause, erste Etage Ecke Rosenthaler Straße/Steinstraße, entgrenzte sich für mich im Karo-Nebel die DDR mit Georg Lukász, Jim Jarmusch, Brandy, Porno und Laurie Anderson. Undenkbar damals, dass ich ein Jahrzehnt später auf der anderen Straßenseite im Jazzclub b-flat sitzen und durch dessen große Fensterscheibe quer über die Rosenthaler auf mein früheres Leben blicken würde. Roland, Arbeitersohn aus Sachsen, war einst an der Humboldt-Universität im Fachbereich Kulturwissenschaften zum Vorsitzenden der SED-Gruppe gewählt worden. Bis er die Petition gegen die Ausweisung Wolf Biermanns unterschrieb, von da an war er Renegat und Unperson. Roland flüchtete sich in Nischen. Unter Pseudonym veröffentlichte er Texte über Rockbands, beriet das DDR-Plattenlabel AMIGA beim Kauf von Lizenzen und begründete die getroffene Auswahl auf den Rückseiten der Plattencover oft selbst (u.a. Aretha Franklin, José Feliciano). Mit seinem Covertext zur überraschenden AMIGA-Edition von AC/DC machte er die Hells Bells-Band 1981 hof- und sendefähig. Im Schlepptau von Roland landete ich backstage bei Pankow, in einem geheimen Clubkonzert von Tom Robinson mit NO55 und in der der Küche von City-Geiger Georgi Gogow. Als er im Komitee für Unterhaltungskunst Sekretär der Sektion Jazz wurde – als Nachfolger des Eberswalder Kulturarbeiters Hans-Peter Egli, der in den 80er Jahren im Eberswalder Kreiskulturhaus („Las Vegas“) eine Reihe mit Jazzkonzerten organisiert hatte und dafür sogar Archie Shepp buchte – lernte ich durch Roland auch die DDR-Jazzszene kennen.

In dieser Zeit wurde er vom Staat fortdauernd gepiesakt, gab es Hausdurchsuchungen und Ermittlungsverfahren, u.a. wegen vorgeschobener Zollvergehen. Während Roland sich immer mehr zurückzog, alte Möbel restaurierte, die er nachts aus dem Sperrmüll zog, und auf Flohmärkten selbstgebastelten Modeschmuck verkaufte, wuchs seine Paranoia. An einem kalten Januartag des Jahres 1987 wurde ich, eine Stunde nach Mitternacht, auf dem Weg zur S-Bahn, vor Rolands Haustür „zur Klärung eines Sachverhalts“ von Polizisten festgenommen und in einem Streifenwagen, der offensichtlich auf mich gewartet hatte, in das berüchtigte Revier Keibelstraße gebracht. Dort schützte ein hoher Alkoholpegel die verdatterte Juristenseele. Am frühen Morgen erfolgte der Weitertransport nach Schöneweide, wo ich gegen Mittag sang- und klanglos entlassen wurde. Meine mitgeführte Habe erhielt ich zurück, eine Hertie-Tüte, in ihr „Promise“, das zweite Album der Sängerin Sade Adu und – das Lehrbuch Verwaltungsrecht aus dem DDR-Staatsverlag. Darauf verweisend erklärte ich dem diensttuenden Staatsorgan, ich bräuchte jetzt aber ein Entschuldigungsschreiben für die arrestbedingt an diesem Vormittag versäumte Verwaltungsrechtsklausur. Das darauf in die Erika-Maschine gehackte Dokument meiner Unschuld erfüllte bei Professorin Leymann seinen Zweck – in Rolands Deutung aber geriet es zum Auswurf einer Stasi-Inszenierung. Fortan verabschiedete er mich an der Wohnungstür mit „Grüßen an den Führungsoffizier“. Solche Projektionen waren nicht widerlegungsfähig, man arrangierte sich mit ihnen oder ging an ihnen zugrunde. Roland und ich kühlten aneinander ab. Nach der Wende vermittelte ich dem Arbeitslosen einen Brotjob als Bildredakteur bei neues leben, jenem Magazin, das uns einst zusammengeführt hatte. Die Fügung wollte es, dass er dort in der letzten Ausgabe der kurzen freien Ära zwischen FDJ- und Bauer-Verlag (der nur an der Abonnentenkartei interessiert war und das Heft nach kurzer Zeit exekutierte), einen Text zu illustrieren hatte, in dem ich über einen der wirklich großen Stasi-Namen schrieb: Guillaume.

Pierre, Sohn des berühmten Kanzler-Spions, hatte ich in den achtziger Jahren bei Konzerten kennengelernt, die er für die NBI (Neue Berliner Illustrierte, quasi der DDR-Stern) fotografierte. Im Frühjahr 1987 standen wir im Berliner Kino Kosmos nebeneinander vor einer Bühne, auf der John Mayall spielte, der legendäre weiße „Godfather of Blues“. Ich hatte einen Berichtsauftrag der melodie & rhythmus – und eine fiebrige Bronchitis, die mich kollabieren ließ. Pierre Guillaume zog mich von der Bühne weg und umsorgte mich. Doch Freunde zu werden hatten wir danach kaum Zeit: 1988 reiste Pierre mit seiner Familie in die Bundesrepublik aus. Nach dem Fall der Mauer spürte ich ihn auf, im Januar 1990 führte mich meine erste „Westreise“ zu ihm nach Bonn. Pierre begrüßte mich auf dem Bahnhof mit Freedom, dem gerade erschienenen Album von Neil Young. Als wir in der Tagesschau die Berichte vom Bürgersturm auf die MfS-Zentrale in der Normannenstraße sahen, hielt es ihn nicht mehr im Sessel. In seinem alten Kadett kehrten wir zusammen zurück nach Ostberlin.

Für Roland Radics hielt die Fügung noch eine letzte bittere Stasi-Pointe parat, die sie gnädigerweise erst posthum zündete: Anfang der 90er Jahre hatte Lutz Bertram den ehemaligen Kommilitonen aus seinen prekären Lebensverhältnissen befreit, Roland wurde Assistent des blinden Radio Brandenburg-Starmoderators und –„Frühstücksdirektors“. In dessen Haus erlitt er einen Schlaganfall. Obwohl es Bertram gelang, einen Rettungshubschrauber zu organisieren, starb Roland wenig später im Krankenhaus. Mich erreichte die Nachricht in München, wo ich damals lebte, erst nach vielen Monaten. Und wiederum etliche Monate später wurde Rolands Freund und Arbeitgeber Lutz Bertram als Stasi-Zuträger „Romeo“ enttarnt.

Wish you were here stand auf einem meiner Pink Floyd-Leibchen. Als der jugendlange Traum Wirklichkeit wurde, war er keiner mehr, war mein Interesse an Pink Floyd erloschen. Ihre musikalische Redundanz und politische Hybris langweilten mich. Dem Konzert für ganz Berlin 1990 auf der Brache am Potsdamer Platz blieb ich konsequent fern. Nur einem Bandmitglied gelang es später doch noch, mich ins Konzert zu locken. Um Drummer Nick Mason – schon immer mehr oder weniger heimlich ein Jazzer – und A Saucerful of Secrets live zu erleben, fuhr ich 2022 nach Leipzig.

Für meinen Pink Floyd-Ersatz aber hatte schon 1989 Roland Radics gesorgt. The Cure veröffentlichten in jenem Jahr ihr Album Disintegration (dt.: Zerfall), das uns wie der kongeniale Soundtrack zum Niedergang der DDR erschien. „And we both of us knew how the end always is / How the end always is / … / Always is / … / Always.“ 2024 kamen The Cure zurück und berührten mich mit „Songs of a lost world“: „… And wondering what became of that boy and the world he called his own / I’m outside in the dark wondering how I got so old.“ Sage ich doch: Gut 60 Lebensjahre und 30 Jahre Jazz in E.

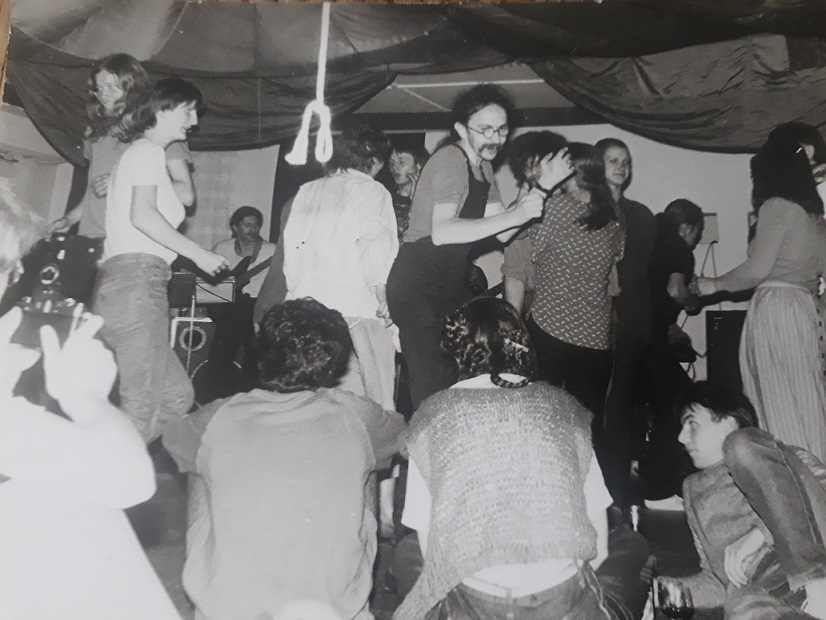

In der Spät-80er Wendezeit hatte mich die Liebe nach Eberswalde geführt. Familiengründung ließ fehlende Wurzeln dort zunächst nicht vermissen. Mitte des folgenden Jahrzehnts aber begab ich mich auf die Suche nach örtlichem Anschluss. Sie führte in die Garage an der Eisenbahnstraße, einen Ort, an dem ich habituell fremd wirkte: Nicht nur Udo Muszynskis Haare waren damals noch sehr lang. Doch diese Lektion hatte ich ja zuvor schon bei The Cure gelernt – auch ohne Kajal um den Augen und Zuckerwasser im Haar durfte man sich bei ihnen zugehörig fühlen. Nun also Jazz in E., Aufnahme in die Himmelfahrtsgemeinde, Jahr für Jahr, eine Woche vor Pfingsten, Wallfahrt zum Feste aller Feste. Die bröcklige Garage, in der die Gemeinde zusammenfand, war musikalisch eher so eine Art Weltraumbahnhof. Wer hier im freien Orbit Orientierung suchte, bekam übers Jahr von Udo Schubhilfe: Mix-CDs mit Suzy Mondokis interessantesten Neuentdeckungen und, sobald das Programm stand, die klingende Festivalvorschau. Die Festivalorte wurden größer und repräsentativer, Mainstream und Jazzpolizei blieben ausgesperrt, und an der Tür zum Festival hing immer öfter „Ausverkauft“. Ich selbst war längst wieder im Schlepptau, diesmal dem von Udo Muszynski. Da saß ich dann in einer Eberswalder Kneipe neben Piano-Jungstar Michael Wollny. Oder backstage dabei, als Monks Casino die Gage aufteilte. Oder im Festivalshuttle nach E. neben Jaki Liebezeit, der zur Begrüßung in Tegel versichert hatte, es sei egal, wo sein Schlagzeug stehe, ob in Shanghai oder Eberswalde. Entscheidend sei das Publikum

Vor vielen Jahren waren wir zum runden Geburtstag eines Freundes eingeladen. Er ist Whisky-Liebhaber, hat mit Whisky-Guide Irland und Schottland bereist, kredenzte dereinst mit einsamer Begeisterung eine Sorte, die nach Fäkalien roch – mit nichts konnten wir ihm eine größere Freude bereiten, als mit einer (teuren) Flasche Whisky. Das Problem war – ich kenne mich mit Whisky nicht aus. Bei der Freundin des Freundes bestellten wir konspirativ ein Foto seiner Whisky-Sammlung; damit begaben wir uns zu Whisky & Cigars in die Berliner Sophienstraße. Der Stoff dort scheint wertvoll zu sein, man muss an der verschlossenen Ladentür klingeln, um eingelassen zu werden. Wir zeigten dem Inhaber unser Foto, er lächelte und analysierte weise: „Sagen wir so – Ihr Freund scheint große Offenheit und eben so viel Genussbereitschaft mitzubringen.“

Das, dachte ich mir im Nachhinein, könnte man über Udo Muszynski genauso sagen. Wenngleich man, anders als bei Whisky & Cigars, an der Tür zu Jazz in E. nicht klingeln muss. Sie steht allen offen. Das Festival wird seit dem ersten Tag vom Verein Wege zur Gewaltfreiheit getragen, dessen Gründungszweck dezidiert pazifistisch ist. Das weiß heute kaum noch jemand, weil Missionarsarbeit natürlich nicht stattfindet. Zweckfrei ist das Festival gleichwohl nicht. So wie das auch von Udo Muszynski organisierte allsonnabendliche Guten Morgen Eberswalde (am Festivalsonnabend 2025 wird das Kleinkunstprogramm zum – unvorstellbar – 934. Mal in lückenloser Reihenfolge stattfinden) verteidigt es für die Stadtgesellschaft einen freien, offenen Raum. Hier kommen Menschen zusammen, die anders heute nicht (mehr) zusammenkämen. Die die Welt unterschiedlich betrachten, es sich in ihren vier Wänden unterschiedlich eingerichtet haben und hier in der Kultur ein gemeinsames Zuhause finden. Die sich einander noch fragen: „Wie geht`s?“ Es ist unendlich viel wert. Am Ende dann doch noch einmal Pink Floyd, aus Animals, 1977: „So, I don’t feel alone on the weight of the stone / Now that I’ve found somewhere safe to bury my bone / And any fool knows a dog needs a home / A shelter from pigs on the wing.“

Thomas Melzer ist Amtsrichter in Brandenburg und Autor der Wochenzeitung DIE ZEIT.

In Eberswalde lebte er von 1988 bis 2009.

Jazz in E. begleitet er als Chronist fast von Anbeginn.

Teil 1: Am Alten Schiffshebewerk in Niederfinow

Jetzt sind wir schon wieder eine ganze Weile auf den Booten und ich habe viele Eindrücke auf Papier gesammelt und doch noch nichts in dieses Logbuch geschrieben. Vielleicht weil ich noch den einen Kniff oder Witz gesucht habe, in den ich diese Texte verpacken will, und vielleicht liegt gerade da der Hase im Pfeffer, es gibt diese eine Lösung nicht, die mir garantiert, dass das, was ich schreibe auch gut geschrieben ist, so wie es die eine Methode nicht gibt, die dafür sorgt dass das, was wir tun, gut getan ist.

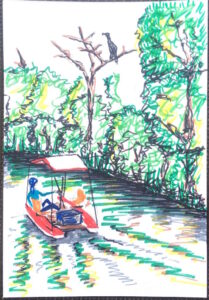

Wir schwimmen in diesem Wasser und leben unter diesem Himmel und reisen langsam und verletzlich von einem Kai zum anderen, von einem Auftritt zum nächsten. Alles liegt offen da, keine Tricks und keine doppelten Böden. Es liegen inzwischen über zwanzig Kilometer zwischen uns und dem Pechteich bei Marienwerder, wo wir die Boote ins Wasser gelassen haben, zwanzig Kilometer Suche die doch kein Ziel hat, zwanzig Kilometer Wasser, das doch dasselbe ist, ich leere meinen Becher Wasser in das gleiche Gefäß, in das ich vor einigen Tagen mein Boot gelegt habe. Wo wir herkommen ist die Sonne untergegangen, sie hat sich dafür extra viel Zeit gelassen und hat immer neue Feuer entzündet, die Scherenschnitte der Kiefern wie die Palmen von Malibu auf der Fototapete glänzen lassen. Wo wir hinfahren ist die Welt zu Ende.

Ich muss erklären, wir liegen oberhalb des alten Schiffshebewerks im Betriebsgelände, in der Einfahrt, nach Osten bricht die Wasserkante sich direkt am Himmel, ein futuristisches Stahlungeheuer aus der Vergangenheit hält wie eine Spange das leere Oben und das nur zu erahnenden Unten zusammen, morgen tauchen wir ein in den Schlund des Monsters um unsere Reise in einer neuen Welt fortzusetzen, aber vielleicht kommt der Kormoran morgen früh wieder vorbei und begleitet uns vom Einen ins Andere. Sein Schnabel in die Luft gestreckt als ginge ihn das was im Wasser vorgeht gar nichts an, dabei bin ich sicher, es entgeht ihm keine Welle in diesem Becken, das jetzt wieder so still daliegt als kenne es gar nichts Anderes.

Ich erinnere mich an letzte Nacht, als unsere vertäuten Boote so stark geschaukelt haben, dass Georg und ich uns nachts in Unterwäsche begegnet sind, beide unsere Runden drehend um die Knoten zu kontrollieren die unsere Schlafstätten daran hindern wie Bälle auf dem aufgewühlten Kanal hin- und herumspielt zu werden.

Viele Kilometer scheint er lang zu sein, dieser Strang aus Wasser, dessen Ausmaße wir bei Weitem nicht von vorne bis hinten erfasst haben, viele Kilometer in denen der Wind ein Flötenspiel aus Wellen und Wabern treibt, in denen der Druck sich verstärkt, vom Kanal nun doch zum Fluss zu werden und seine Wasser in einem Gischt spuckenden Wasserfall ins Oderbruch zu ergießen. Wie klein scheint dieses monumentale Gebilde doch zu sein, dass sich, als Aufzug getarnt, diesem Druck in den Weg stellt. Und wie viel kleiner noch unsere Nussschalen die darin tagein tagaus ihre Bäuche hinhalten, damit wir und unsere Theaterprogramme trocken von einem Ort zum anderen kommen.

Auf der Brücke stehend sehe ich Georg als Fährmann auf dem Wasser gleiten, wir lagern nahe der Clara-Zetkin-Siedlung, unsere Vorstellung findet am anderen Ufer statt, und alle Requisiten und Zutaten liegen auf seinem Boot das sich lautlos über den Silberspiegel des Oder-Havel-Kanals schiebt. An dieser Wegkreuzung heben viele Hände die Abfälle auf die sich gesammelt haben, heute soll hier unser Spielort sein. Kehren Laub und Steine aus dem Sand, verteilen Stühle und Decken, installieren Seile und Tücher und als die Leute eintreffen, und erst dann, verbinden sich all diese Handgriffe zu einem Gebilde aus Einbildung und Vorstellung, und ein kleines Theater spinnt sich in das Gewebe der Wahrnehmung. Hinter dem Publikum, Lastkähne und Motoryachten, hinter den Künstlern der Kiesweg unter Baumkronen, in deren Schatten wir zusammen eine Stunde Empfindung feiern, es genießen, dass sich die Sinne schärfen und die Wahrnehmung verstärkt.

Ein Motorrad knattert vorbei, erschreckt über diese offensichtlich übertriebene Lautstärke zucken die Anwesenden zusammen, als wäre unser Alltag nicht voller Motoren, voller Getriebe und Explosionsgefäße, und ich glaube diesen Durst wahrzunehmen, diesen Durst nach feinen Sinnen, nach greifbarer Ruhe die ja niemals Stille ist, deren Geräusche unserem Maßstab aber eher entsprechen.

Nach langen heißen Tagen legen wir manchmal unsere staubigen Körper ins Wasser des Kanals und durstig trinken unsere trockenen Häute aus ihm diese Ruhe. Am anderen Ufer verschwindet das Reh wieder im Wald nachdem es auf vorsichtigen Hufen die flache Böschung zum Wasser hinuntergestakst ist und seine Schnauze kurz eingetaucht hat.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 2: Marina Oderberg

In meinem Zelt ist es hell sobald ein bisschen Tageslicht erscheint, die Planen aus denen es genäht ist, sind hell, weiß und rot und weiß, und scheinen das Morgenlicht noch zu verstärken, ich habe sie nicht ausgesucht, sondern von einer Firma geschickt bekommen die Jalousien tauscht, so dass ich die Farben wenig beeinflussen konnte, aber ich bin nicht traurig hier am frühen Morgen in Helligkeit zu sitzen.

Draußen sind so viele verschiedene Vogelrufe zu hören, dass ich jede Orientierung verliere, ein paar Singvögel die mir auch aus meinen heimischen Bergen bekannt vorkommen, aber dann die vielen verschiedenen Rufe der Wasservögel, denen ich eigentlich nur hier so intim begegne, und die ihren ganz eigenen Klang haben. Auch draußen, aber viel näher, kann ich Georg leise in unserer Küche hantieren hören, während er das Frühstück vorbereitet.

Wir sind in der Marina Oderberg und liegen heute noch hier am Steg, eingereiht in sehr unterschiedlich pragmatische kleine Motorboote. Gestern war ein ganz normaler Wochentag, sehr heiß, und auf einem der Boote ist ein Paar spazieren gefahren, halbe Stunde Vorbereitung, nochmal zum Auto zurück, E-Zigarette vergessen, danach halbe Stunde Aufräumen, dazwischen ein kleines Stündchen Ausflug auf dem flirrenden Wasser des Kanals, kein Angeln, kein erkennbarer Zweck, ganz unpassend zum robust pragmatischen Aussehen und Gebaren, scheinen diese zwei einfach zum meditativen Kontemplieren in die Natur gefahren zu sein, mit zwei Flaschen Bier und einer E-Zigarette.

Wir haben den ganz normalen Wochentag für eine Show auf dem Rasen der Marina verwendet, und im sich vergoldenden Abendlicht ist während unserer Show immer mehr Publikum zu uns gestoßen, um die neueste Form unserer Theatermischung zu sehen.

Leute kommen, Leute gehen, mit der ganzen pragmatischen Grausamkeit des fahrenden Theaters. Unsere Abschiede sind traurig, aber erwartbar, es geht uns nicht das erste Mal so.

Neue Mitfahrer kommen mit, werden herzlich begrüßt und so schnell es geht vor die Frage gestellt, ob sie noch Zeit brauchen oder schon in der nächsten Show dabei sein wollen, die in wenigen Stunden stattfinden soll. Und so sitzt man dann während der Show zwischen den Zuschauern und entdeckt die Nummer die heute angekommen ist im selben Moment wie sie. Räumt man nach getaner Show auf und drückt in Hände die man erst einmal und zur Begrüßung gedrückt hat. Sitzt dann abends zusammen und lernt die Personen dazu kennen, und während der Zeltplatz langsam die Gäste der Terrasse zu verschlucken scheint, sitzen wir noch eine Weile am langen Tisch und siehe da, die leisen Gesten sind die letzten die am Hafen noch Lärm machen…

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 3: Bollwerk Oderberg

Die Nacht ist so heiß, dass ich immer noch im Unterhemd bin, obwohl die Sonne seit Stunden untergegangen ist. Der Kanal liegt friedlich neben mir, durchschneidet Oderberg in zwei ungleiche Hälften und plätschert zu dieser fortgeschrittenen Stunde ungewohnt aufgewühlt vor sich hin. Hin und wieder ist ein Kichern zu hören, es sind mindestens zwei meiner Kolleginnen darin, die sich den Schweiß und die Aufgewühltheit aus der Haut kühlen wollen den der heutige Abend hinterlassen hat.

Etwas unverhofft ist doch wieder ein sehr rastloser Tag entstanden, wir haben heute Vormittag in aller Ruhe und sehr bewegt die Marina Oderberg verlassen, sind nur zwei kleine Kilometer gefahren und liegen jetzt am Bollwerk, wo wir am Abend eine Show gespielt haben. Dazwischen musste aber noch eingekauft, vorbereitet, eingeräumt, geprobt, vereinbart, hergeräumt, aufgeräumt, und alles möglicher Weitere getan werden und keine Minute war zu viel. Zeit ist ein Schlüssel. Es ist nie genug da, aber die unverhoffte Gleichzeitigkeit mancher Erlebnisse öffnet manchmal Fenster mit denen man nicht gerechnet hatte.

Franziska steht mit dem Rücken zum Kanal, vor ihr eine kleine Hundertschaft Publikum, und spielt auf ihrem Bühnenfahrrad eine Szene die von einem kleinen Boot handelt das auf dem großen Fluss fährt. In stoischer Größe schiebt sich hinter ihr das größte Ausflugsschiff ins Bild das mir je auf diesen Gewässern begegnet ist, die Ironie erfasst das Publikum wie eine Welle und schwappt ihrer Geschichte zwar eine Menge Aufmerksamkeit entgegen, vielleicht aber auch eine unpassende Prise Heiterkeit. Die einzigen zwei Männer auf dem Sonnendeck dieses Kanalriesen wissen jedenfalls nicht, welcher Szene sie da ungewollt beiwohnen…

Morgen fahren wir nach Niederfinow, und der kleine Kanal der ja das Zentrum unserer Tourneen ist, wird schon heute zum Sehnsuchtsort meiner Gedanken. Meine Beine schmerzen von einem diabolischen Tänzchen zu dem uns Beatrice mit ihrer Musik eingeladen, ja geradezu gedrängt hat, mich und eine kleine mutige Kinderbande aus dem heutigen Publikum.

Meine Gedanken sind ungeordnet und sprunghaft und ich gehe jetzt besser ins Bett. Nicht ohne vorher noch das Wasser des Kanals zu besuchen, in der Hoffnung auf ein bisschen Abkühlung. Das Kichern werde ich mir verkneifen müssen, die Anderen schlafen inzwischen.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 4: Von Oderberg nach Niederfinow

Ich war tatsächlich noch baden, in der dunklen Nacht, das mit dem Kichern war kein Problem, mir war nicht danach. Ich habe eine Leiter benutzt die vom Anleger in den Fluss führt. Große Spinnen saßen in ihren Netzen, im roten Schein meiner Stirnlampe, in der finsteren Nacht, muss ich zugeben, dass sie mir doch ein bisschen unheimlich waren.

Das Wasser schwarz wie Tinte, komische Geräusche beim Losschwimmen, kleine Wellen die gegen das Heck des Ausflugsschiffes klatschen, ein paar Meter ins offene Wasser raus, und schon ist mir eigentlich so unheimlich zumute, dass ich lieber wieder trocken am Anleger stehen würde als hier alleine zu schwimmen. Nicht wirklich beunruhigt, nur ein Vorgefühl der Unruhe. So ein Gefühl das sagt, wenn jetzt auch noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann ist deine Selbstkontrolle keinen Pfifferling mehr wert…

Ich war dann recht schnell wieder trocken und am Steg…

Ich möchte aus reinem Stolz noch betonen, dass ich es trotzdem kurz wahrgenommen und kurz sogar ein bisschen genießen konnte, unterm Sternenhimmel im pechschwarzen Wasser zu baden…

Die Übergänge sind ein bisschen nahtlos, die Zeitwahrnehmung ein bisschen zu chaotisch, mir ist als wäre ich Minuten vorher noch zur Musik von Beatrice und Ursula über den Anleger getanzt, zusammen mit Franziska und der Handvoll mutiger Kinder. Die Stunden dazwischen kann mein Gehirn nicht mehr einordnen.

In dieser unbestimmten Zeit, zwischen Auftritt und Nacht, bekomme ich ein Mail von Sabine, die ja noch vor wenigen Tagen mit uns auf dem Wasser unterwegs war, und es kommt mir vor wie aus einer anderen Tournee, in einem anderen Jahr, in anderen Gewässern, seitdem ist so viel passiert, so viel gemacht und erlebt worden das ich unmöglich in so wenige Tage packen kann.

Georg beobachtet die Windlage sehr genau, weswegen wir im Morgengrauen von Oderberg aufbrechen. Als wir den Oderberger See erreichen sind alle Schwäne aufgereiht wie kleine Perlenketten im rosa Morgenlicht. Das Licht fällt flach aufs Wasser und die Sonnenstrahlen scheinen uns leicht in Richtung Westen zu schieben, wir erreichen die Einfahrt in den Finowkanal ohne große Probleme, und bereiten uns auf die erste Schleusung des Jahres vor.

Es schaukelt, fest, anscheinend wird jetzt davon ausgegangen dass wir mit Schleusen umgehen können, man kann das Wasser aufdrehen, oder habe ich dieses Gefühl nur vergessen, wie es ist in diesem Becken durchgespült zu werden bis mein Kopf wieder aus der Erde steigt und sich das Wasser beruhigt. Sowieso scheine ich alles wieder ein bisschen wie zum ersten Mal zu erleben…

Das Schleusentor öffnet sich und eine Insel aus Wassergräsern und Schilf und Seerosen, auf der gefühlt noch eine Herde Schafe Platz hätte schiebt sich ins Schleusenbecken und versperrt den Ausweg. Unsere Boote sind schlecht geeignet um sich einen Weg zu bahnen durch diese Sorte Hindernis, ganz langsam schieben wir uns durchs Tor in den Finowkanal, brauchen ein paar Minuten bis wir uns von diesen Strähnen befreit auf die lange Gerade machen, die uns nach Niederfinow bringt.

Dort, genau im Bogen des Flusses, in einem kleinen Hain aus Birken und einer Eiche, legen wir die Boote ins Schilf und landen an, und kaum sind die Leinen gebunden und die Kisten entladen und wir setzen uns zum ersten Mal hin, einen Tee in der Hand, dreht der Wind und frischt auf und bläst beschwingt Richtung Osten… Huch, danke Georg für diese Planung, gegen diese Brise wäre man nur ungern angetreten, während ihr Rauschen in den Blättern über uns gar nicht unangenehm ist, jetzt wo man ja nicht mehr fahren muss…

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 5: Niederfinow

Mein Boot liegt erst seit einer halben Stunde im Schilf bei Niederfinow, draußen ist gerade erst die Küche eingerichtet und Georg und Franziska sind Holz sammeln gegangen, ich komme in mein Boot zurück in dem der Antrieb abgebaut ist, die Antriebsruder werden dafür abgebaut, die Spalte im Boden werden verschlossen, zurück bleibt der zentrale Baum der alles trägt sowie die zwei Holme die ich bewege um das Boot vorwärts oder rückwärts anzutreiben.

Zwischen den zwei Holmen hat eine Spinne ihr Netz gespannt und erst wundere ich mich nur über die Geschwindigkeit mit der sie hier das Terrain übernimmt, nachdem ich soeben noch gefahren bin und sich diese Holme ja hin und herbewegt haben. Dann sehe ich mir die Spinne genauer an und bin ziemlich sicher ebenjene Spinne wieder zu entdecken die vor zwei Wochen in der Marina Marienwerder in mein Boot eingestiegen ist, als ich es sozusagen gerade erst zu Wasser gelassen hatte. Schon da hatte ich mich gewundert mit welcher Zielstrebigkeit sie einziehen wollte, sie scheint bei ihrer Entschlossenheit zu bleiben…

Im Dorf spielen wir im Hof von Leuten die wir schon bei der ersten Tournee kennengelernt haben und die jetzt bereit waren, unserem Auftritt ein Heim zu geben. Der Hof ist wunderschön und füllt sich pünktlich und sehenswert mit Nachbarn und Freunden und Leuten die extra für unsere Show und das erste Mal da sind. An der Hauptstraße hängt unsere kleine Fahne und leitet die letzten Neugierigen in das Geviert in dem die Vorstellung schon begonnen hat.

Nach meiner Nummer verlasse ich das Anwesen durch den Garten um Ursula abzulösen die am anderen Kanalufer die Boote bewacht, so kann sie in der zweiten Hälfte der Show ihre Geige erklingen lassen.

Ich sitze bei den Booten unter den Birken und höre die Musik und den Applaus, keine Menschenseele weit und breit, also erlaube ich mir noch ein Bad im Kanal, die Schwalben fliegen so tief, dass sie meinem Kopf ausweichen müssen.

Am Ende höre ich Georg reden und die teilnehmenden Künstler vorstellen, ich höre sogar meinen Namen und kann es nicht vermeiden, ich verbeuge mich ein bisschen zum darauf folgenden Applaus. Danke Freunde, dass wir unser Festival in Euren schönen Hof tragen durften, danke Georg, dass wir dieses Festival machen, und danke Publikum, dass ich sogar jetzt, sogar so weit weg, Euren Applaus hören darf.

Wir fahren vom Dorf zum Campingplatz Triangel, die kurze Strecke legen wir ohne Zwischenfälle zurück aber wie immer ist das Anlegen am Deich nicht ganz einfach, Georg steht schon am Ufer und versucht die vier Boote zu koordinieren und einzuweisen und als er mir einen Platz zeigt, versuche ich konzentriert genau an die angegebene Stelle zu fahren, an der er davon ausgeht dass weder die Rümpfe der Boote, noch die Antriebsruder den steinigen Boden des Kanals berühren werden. Zum umsichtigeren Fahren stehe ich auf, und weil absehbar wird, dass ich ins Schilf werde springen müssen, entledige ich mich meiner Schuhe, wer weiß, ob ich dann nass werde oder nicht.

Als alle Boote vertäut sind und alles Wichtige entladen ist und es darum geht meine Sachen einzurichten, fällt mir auf, dass da auf Deck nur noch ein Schuh liegt. Natürlich versuche ich nicht, so an Sachen und Dingen zu hängen, aber als mir klar wird, dass ich den fehlenden einzelnen Schuh weder im Schlick zwischen den Algen finden werde, noch in den Seerosen und Binsen, die, zu Inseln zusammengeballt, am Campingplatz vorbei schwimmen und sich am Wehr sammeln, bin ich einigermaßen deprimiert.

Der Verkäufer hatte mir versichert, dass er sie mir neu besohlen würde, wenn die erste Sohle mal abgetragen ist, und es ist noch nicht mal so weit, so dass ich gehofft hatte noch ein paar Jahre mit diesem Paar guter Lederwanderschuhe über die Runden zu kommen.

Jedes Mal wenn ich mich damit abfinde, ärgert es mich ein paar Augenblicke später doch wieder, so dass ich nochmal auf dem Boot alles umdrehe, darunter und drumherum im Gras suche und zu guter Letzt auch noch das kleine Beiboot losbinde und eine lange Runde durch das Becken paddle, jeden Haufen Wasserpflanzen untersuchend, ob ich nicht doch noch, mit ein bisschen Glück… aber keine Chance… Enttäuscht werfe ich den einzeln gebliebenen Schuh auf den Deich.

Am Abend richte ich das Zelt ein, und mehrmals fällt mein Blick auf den einzelnen Schuh der da im Boot liegt, …, was? Wie, der einzelne Schuh der da im Boot liegt, die Erkenntnis erreicht mich ein bisschen in Zeitlupe und ich muss mehrmals hinsehen, um zu realisieren, dass ich den Schuh doch vorhin ins Gras geworfen habe.

Manchmal verstecken sich Dinge so lange, bis sie wissen, dass man sich angestrengt hat, um sie wieder zu finden, und dann tauchen sie an einer Stelle auf, wo sie eigentlich gar nicht sein können, und wo man nichtsdestotrotz schon mehrere Male nachgeschaut hat.

Ich hoffe jetzt wissen meine Schuhe wieder dass ich an ihnen hänge…

Komischer Tag, von den acht Leuten, die die letzte Woche zusammen verbracht haben, fahren heute fünf, und da unsere Wahrnehmung uns Streiche spielt, haben wir das Gefühl schon ein halbes Leben miteinander verbracht zu haben.

Die Abschiede sind bewegend, Steven sagt uns, dass sich in dieser Woche einer seiner Lebensträume realisiert hat, und auch wenn er uns nicht sagt welcher, ist dieser Moment doch so berührend, dass wir alle ein bisschen den Atem anhalten müssen, ein bisschen schniefen wir, als er und Charlotte fahren, später fahren Beatrice und Franziska, und wir singen eins der Matrosenlieder aus der Show hinter dem Auto her. Am nächsten Morgen muss noch die andere Charlotte zum Zug und Georg, Ursula und ich bleiben kurz wie verlassen zurück.

Der Himmel ist weit und zieht alle Register, abends verteilen sich die Spaziergänger und die Campinggäste auf dem Deich und schauen den flammenden Farben des Sonnenuntergangs zu, der manchmal nur so tut als würde er bald enden, nur um dann neu aufzuflammen und an Intensität und Leuchtkraft, an Farbe und an Vielfalt nochmal eins draufzulegen. Morgens leuchtet der Himmel rot, dann steigt der Nebel und alles ist eine Weile grau und dann leuchtet der Nebel rot und erst dann geht die Sonne auf und die letzten Nebelschlieren ziehen leicht und luftig übers Wasser.

Diesmal bin ich alleine auf dem Deich und lausche den Kranichrufen auf den feuchten Wiesen und lerne das helle Pfeifen des Eisvogelpaares zu erkennen, so dass ich sie mehrmals und gut zu Gesicht bekomme, weil ich so im richtigen Moment in ihre Richtung schauen kann um ihre pfeilschnellen Flüge nicht zu verpassen. Nach einigen Flügen nach links und wieder nach rechts kann ich schließlich sogar den Jagderfolg beobachten.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 6: Schleuse Ragöse

Beim Ablegen vom Camping Triangel müssen die langen Seile, die die Boote über den Deich festbinden, gelöst werden, eins nach dem Anderen binden Georg und ich die Leinen los und schicken unsere Kollegen ins Fahrwasser des Finowkanals. Ich bleibe als letzter und als ich meine Heckleine einrolle landet eine Taube neben dem kleinen Steg, der mein Boot durchs Schilf mit dem Ufer verbindet. Neugierig beäugt sie mein Tun und die Rampe und entschließt sich dann mit ihren kleinen Schritten und ihrem nickenden Gang aufs Boot überzusetzen. Sie durchquert den Katamaran und betrachtet auf der anderen Seite ihr Spiegelbild im Wasser, während ich alles startklar mache.

Natürlich versuche ich meine Handgriffe leise und ruhig auszuführen, um sie nicht zu erschrecken, aber ein bisschen klappert es immer, wenn man eine Alurampe einholt, den Stuhl zurechtrückt, den Tretbootantrieb fahrbereit macht, aber die kleine schöne Taube erschrickt nicht weiter und hoppelt zwischen Heck und Flanke der Bootes hin und her, als ob sie alles ganz aufmerksam studieren würde.

Das Boot nimmt langsam Fahrt auf und ich folge meinen Kollegen ganz langsam flussaufwärts, manchmal muss ich mit dem Bootshaken die Wasserpflanzen von den Antriebs- und Steuerrudern lösen, und selbst wenn ich ihr bei diesen Manövern ganz nahekomme, beobachtet mich meine Passagierin ganz genau, fliegt aber nicht auf.

Einen kleinen Kilometer über die weiten Wiesen begleitet sie mich, bevor sie beschließt, sie ist jetzt zu weit von zu Hause entfernt, ihr Fuß ist auch beringt, vielleicht ist sie zahm und auch deshalb so wenig scheu. Ein wenig fühle ich mich allein gelassen, als sie mit entschlossenen Flügelschlägen zurück zu dem Wäldchen fliegt, in dem der Campingplatz langsam verschwindet.

Dafür begleiten uns das Schilf und die Wasserpflanzen für die restliche Fahrt zur Schleuse Ragöse, immer wieder sehe ich die anderen Bootsbesatzungen mit und ohne Bootshaken ihre Ruder befreien, immer wieder muss ich auch den Haken oder die Hände ins Wasser tauchen und die verschiedenen Formen von Kräutern lösen, die mich zurückhalten wollen, die mich bremsen, die mich am Steuern hindern wollen. Manche sehen recht appetitlich aus, aber ihre kulinarische Erforschung werde ich wohl mal wieder verschieben, stattdessen muss ich Ernest und Katharina, die gerade ihre erste Fahrt souverän meistern, eine Leine zuwerfen um sie aus einer schwimmenden Insel zu befreien, die sich unter ihren Rumpf geschoben hat und so viel Auftrieb hat, dass an ein Weiterfahren gar nicht zu denken ist. Wir stochern und schieben, drehen uns ein bisschen im Wind und in der leichten Strömung, schaufeln mit dem Paddel einen kleinen Pflanzenberg hinter das Boot, bis Katharina endlich wieder Fahrt aufnehmen kann und in einem kleinen Bogen wieder auf Kurs gehen kann, die Schleuse ist bald erreicht, die anderen warten noch auf die Einfahrt, keine Zeit ist verloren, ein kleines Abenteuer gewonnen.

Oberhalb der Schleuse Ragöse legen wir an, breiten unser Lager im Schatten der Tannen aus, morgen Abend spielen wir hier das erste Mal eine Show, nachdem wir den Platz letztes Jahr so schön und geeignet fanden und Lust hatten das Publikum hierher zu uns einzuladen. Ein paar Instrumente werden ausgeladen und Musiker verteilen sich über verschiedene Punkte dieser kleinen Insel um für den Abend die ausgewählten Stücke vorzubereiten, ein bisschen Handstand wird trainiert und später trommelt Ernest noch beim Kochen auf Töpfen und Pfannen vor sich hin.

Das alles bleibt den Passanten keineswegs verborgen, und fleißig verteilen wir Karten, um die Leute zu motivieren, am Abend zur Vorstellung wieder hierher zu kommen. Als erstes sichtbares Ergebnis erhält allerdings erstmal Katharina zwei Fische von einem Angler, der darauf besteht, dass erst ihr Akkordeonspiel die Plötzen an den Haken gelockt hat. Und so kann sie uns nun das erste Mal in vier Tourneejahren, frisch gefangenen Finowfisch auftischen.

Der nächste Tag ist anstrengend und chaotisch, mehrere Künstler stoßen erst im Laufe des Tages zu uns, die Show muss trotzdem vorbereitet werden und es ist so heiß, dass längerer Aufenthalt in der Sonne so gut wie unmöglich ist. Wir sind fahrig und zerstreut und scheinen alle Wege dreimal zu gehen bis das Ergebnis erreicht ist. Durch die nette und kluge Schleusenwärterin, die darauf hinweist, dass sie für sich und ihre Familie am besten ihre Stühle mitbringt, erkennen wir, dass wir noch ein paar Sitzgelegenheiten brauchen. Zum Glück hilft ein Spaziergang zu einem der Häuser an der nahen Straße und wir können einige Bänke ausleihen.

Irgendwann ist alles mehr oder weniger eingerichtet, Girlanden hängen in den Bäumen, Vorhänge trennen eine kleine Garderobe ab, wir haben auf dem Steg, umrundet von unseren Zeltbooten, die Bühne eingerichtet und am Ufer ein Halbrund aus Decken, Kissen und Bänken drapiert. Jetzt kommt auch Ernie, die mit Ursula musiziert, und sie sagt, sie will, trotz der verspäteten Züge und der wenigen Zeit die ihr bleibt, sofort in der Show dabei sein.

Bei alldem haben wir keine Ahnung ob überhaupt Publikum kommen wird, noch eine halbe Stunde vor Beginn der Show sind wir fast alleine. Es ist das erste Mal auf dieser Tournee, dass wir ohne lokalen Partner oder Gastgeber zur Vorstellung einladen und wir können unmöglich abschätzen, ob das Publikum auch den Weg zu uns gehen und finden wird. Ich verschwinde kurz um mich zu schminken und als ich wiederkomme, müssen Georg und ich unsere kleinen Bootsstühle noch in das Zuschauerrund eingliedern, viele Besucher treffen auf wenige Sitzgelegenheiten, und bevor wir richtig wissen was uns geschieht, beginnt die Show vor einem gut gefüllten Ufer.

Während die Sonne langsam untergeht und den Himmel aufregend und theatralisch einfärbt, gesellt sich auch das heimische Schwanenpaar zu uns und umkreist dramatisch wertvoll unsere schwimmende Bühne, was besonders für einen unserer kleinen Zuschauer das i-Tüpfelchen, wenn nicht gar den Höhepunkt der Show darstellt.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 7: Gudruns Garten in Eberswalde

Auch in Gudrun Sailers Garten kommt das Publikum erst im letzten Moment, so dass wir uns zum wiederholten Mal fragen, ob überhaupt jemand kommt, für die wir hier spielen könnten. Irgendwo in mir spüre ich Vertrauen und versuche das auch zu zeigen, Vertrauen, dass in den letzten Wochen gewachsen ist und mir sagt, dass (fast ausnahmslos) jedes Mal mehr Leute da waren, als ich mir vorgestellt hatte, und Vertrauen, dass ich nicht auf die Zuschauer warten muss, um zu rechtfertigen was ich hier tue.

In der Vorbereitung dieser Darbietungen steckt so viel mehr, als nur das Abstecken von Zuschauerraum und Bühne, das Anhängen von Vorhängen und Girlanden, das Austüfteln der Reihenfolge. Es ist jedes Mal aufs Neue das Erträumen einer Utopie, das Aufspüren der Synergie die unter den Teilnehmern des Festivals der leisen Gesten entsteht und sich beständig verändert, das Ertasten der Verbindung, die ebenjene Teilnehmer mit dem jeweiligen Ort und je nachdem den jeweiligen Gastgebern eingehen können.

Heute sind wir in dieser Hinsicht verwöhnt, Gudrun ist eine Wegbegleiterin des Festivals seit der ersten Ausgabe und wieder in ihrem Garten zu sein ist ein wohltuendes Gefühl des wieder Anknüpfens an eine wertschätzende, vertrauensvolle Beziehung, die beide Seiten bereichert und beschenkt.

Vielleicht liege ich komplett falsch, aber heute nehme ich das kürzer werden der Tage so sehr wahr, dass mich eine kleine Wehmut ereilt als die Dunkelheit während unserer Show hereinbricht. Unter den dichten Bäumen in Gudruns schönem Garten weht mir ein erster Herbsthauch sanft eine warme Nostalgie in die Brust, der Sommer neigt sich dem Ende zu, und unsere Tour noch mehr.

Am nächsten Tag fahre ich mit dem Fahrrad zu den Familiengärten um ein Schild anzubringen, dass die Leute darauf hinweist, dass die letzte Vorstellung nicht wie geplant dort stattfindet, sondern an der Marina, wo die Boote dann auch aus dem Wasser gehen werden. Auf dem Rückweg sehe ich durch die Schneise im Wald die großen Silos die am Hafen stehen und ich gebe der Versuchung nach, am Kupferhammer links abzubiegen und den kleinen Hügel zum Hafen zu erklimmen.

Oben betrachte ich die große Wasserstraße, erinnere mich an das Bild der kleinen Boote die im Schatten der riesigen Krane nach Osten geglitten sind, kann nicht verstehen, dass das nur so kurze Zeit zurückliegt und das die geographische Nähe so wenig mit der zurückgelegten Strecke in Einklang zu bringen ist. Vielleicht wird ein Weg, so viele Biegungen und Wendungen er auch haben mag, dadurch, dass ich ihn zurücklege, hinter mir immer zu einer geraden Linie, entkrümmt und entwunden dadurch, dass ich ihn hinter mich gebracht habe, mein eigener, sehr persönlicher, gerader Weg, der mich dahin gebracht hat, wo ich mich befinde. In diesem Fall ist mein kleiner Schlenker mit dem Fahrrad eine Zeitreise und ich besuche, ein wenig verloren am Ufer stehend, mein vergangenes Ich, dass ich nun förmlich unter mir vorbeifahren sehen kann. In wenigen Radumdrehungen nehme ich die Zeitreise in die Gegenwart, noch schneller und leichter, da es zum Finowkanal bergab geht, und da ich von diesem gelebten Abenteuer ein bisschen elektrisiert bin…

Zurück an der Marina, warte ich bei den Booten, während die Anderen zu Mittag essen und die Sonne brennt doch noch sehr sommerlich Löcher in die weiße Haut meiner Beine. Alle dreißig Sekunden möchte ich ins Wasser gehen, aber jedes Mal schießt aus einem kleinen Baum, direkt am anderen Ufer, ein Eisvogel in den Kanal und flattert direkt wieder zurück an seinen Ansitz, und ich habe Angst seine ergiebige Jagd zu durchkreuzen, wenn ich jetzt diese erstarrte Mittagsstimmung durchbreche. Das Wasser liegt so still da, dass die winzigen Wellen, die der kleine blitzende Vogel auslöst, ihre Kreise bis zu meinem Boot senden. Ich schwitze glücklich, und ein bisschen betäubt, weiter.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Teil 8: Finale – Nach der Tour 2024

Es ist kalt jetzt, der Kanal liegt pechschwarz unterhalb der Stadtschleuse und meine Stirnlampe kann ihm kein Glitzern entlocken, ihr Licht wird verschluckt und kommt nicht wieder. Die Boote sind ausgewassert, wieder auf ihren Anhängern festgebunden, die Zelte verpackt und die Kisten geleert, ich würde gerne noch hier am Ufer sitzen, aber die Kälte treibt mich doch schnell weiter. Während mein Fahrrad sich knarzend über den Treidelweg schiebt kommen mir noch einige Momente in den Sinn.

Franziska, die auf dem Bollwerk in Oderberg ihr Gedicht inszeniert, mit einem kleinen Plastikboot in der Hand besingt sie eine einsame Überfahrt über den Rhein. Hinter ihr schiebt sich der größte Passagierdampfer durchs Bild der uns auf der ganzen Reise begegnet ist. Er ist geisterhaft leer, nur ein Mann sitzt verloren auf einem Stuhl in der Sonne und schaut verloren herüber…

Wolfgang, der vom Brandenburgischen Viertel bis nach Oderberg kommt, um unsere Vorstellung zu sehen, ich bin davon so berührt, dass ich, ohne es zu merken, seine Hand ein paar Minuten lang nicht loslassen kann…

Auf dem Oder-Havel-Kanal, in der Gluthitze, an die ich mich jetzt nur schwerlich erinnern kann, springen Jugendliche ins Wasser. Einer versucht seinen Sprung so einzurichten, dass er Georg auf seinem Fahrersitz nass spritzen kann. Es klappt nur so mäßig…

Die Boote schieben sich im Binnenhafen im Schatten des riesigen Krans vorbei. Entweder sieht der dadurch übertrieben groß aus oder unsere Boote übertrieben klein. Dass beide im gleichen Wasser ihre Arbeit verrichten, scheint fast absurd…

Als wir vorbeifahren fliegt von einer Baumkrone der Seeadler auf, Beatrice und ich schauen ihm fasziniert zu wie er langsam Geschwindigkeit aufnimmt und über die Wipfel nach Norden abdreht, jeder Flügelschlag scheint uns ein bisschen Wind zu machen, so mächtig erscheinen sie…

Die Sendung mit der Maus, die das alte Schiffshebewerk in Niederfinow an eben jenem Tag dokumentiert an dem wir mit dem riesigen Aufzug nach unten fahren, und Ursulas Kinderlächeln als sie den Moderator erkennt…

So viele Bilder in meinem Kopf, eine so reiche Reise. Anders als in den anderen Jahren konnten wir uns weniger mit den Leuten am Treidelweg austauschen, da uns die Schleusenrestaurierung aus der Stadt gedrängt hat. Unser Umweg durch die Stadt war dennoch gut begleitet von dem mutigen und hartnäckigen Publikum, dass uns besuchen gekommen ist. Ich fühle große Dankbarkeit darüber und schaue wehmütig übers Wasser an der Marina, wo am Sonntag der Abschied stattgefunden hat, bei dem ich leider nicht dabei sein konnte…

Georg, der in seiner Vorstellung sagt, die feste Form ist nur ein Traum, während ich hinter der Bühne am Schiffshebewerk sitze und die beiden Ungetüme aus Beton und Stahl betrachte, die vor mir nach unten ragen…

Ein Traum, ja, ein aberwitziger, so wie unserer, mit unseren Nussschalen und viel gutem Willen durch diese Landschaft zu gleiten und in Austausch mit Euch zu kommen.

Ein schöner Traum.

Danke dafür.

Danke an Euch alle.

Wer uns Rückmeldung geben will und etwas in unser Gästebuch schreiben will, schickt gern eine Mail an: gtp@traberproduktion.ch

Mai 2024 / Ein Essay von Thomas Melzer

Eine Stunde nach dem letzten Konzert, „Jazz in E.“ ist eigentlich vorbei und der Bierhahn abgeklemmt, in der Künstlergarderobe werden die Reste des Büffets vertilgt, erfährt das Festival seine letzte Pointe. Sie rutscht Luise Volkmann raus, einfach so. Volkmann will vom Ort dieser Veranstaltung sprechen und sagt – „Udoswalde“. Es gibt Künstler, die stehen auf der Bühne und haben vergessen, in welcher Stadt sie gerade sind. Und es gibt jene, die setzen den Ort mit dem Veranstalter gleich. Dass dies Luise Volkmann passiert, ist kein Wunder. Der Abschlussabend gehörte ihr, mit zwei verschiedenen Formationen; schon auf jedem der vergangenen vier Festivals war sie dabei. So bedankte sie sich bei Udo Muszynski von der Bühne dann vor allem für das entgegen gebrachte Vertrauen.

Zu Recht. Das vorab kaum zu imaginierende Konzert ihres Trios „3grams“ – 2 Gesangsstimmen und ein Saxophon – war ein ambitioniertes artifizielles Projekt, kein Herzenswärmer. Das anschließende Konzert ihrer Big Band „Étè Large“ wiederum war ein hörbar noch nicht eingespieltes Projekt. Nachdem die 13 Musiker das komplett neue Programm eine Woche lang geprobt und am Vorabend in Köln erstmals vorgestellt hatten, erlebte Eberswalde die zweite Premiere. Erst in den letzten drei Stücken kamen da Leben und Freiheit in die vom Blatt gespielten Kompositionen. Plötzlich hatte man eine Ahnung, wie es hätte sein können, wenn sich die hochgesteckten Erwartungen in dieses Konzert erfüllt hätten.

„Man“ – das ist natürlich Quatsch. So ein Festivalrückblick kann naturgemäß nicht objektiv sein. Es gilt, sich zur gnadenlosen Subjektivität zu bekennen. Und damit zu einer schönen Überraschung am dritten Abend des Festivals, zu seinem Höhepunkt am zweiten – und das, nachdem eigentlich bereits am Ende des ersten Abends eine Steigerung nicht mehr vorstellbar erschien.

Am ersten Abend konzertierte das „Melt Trio“ und damit des Chronisten liebste deutsche Band. Im Vorjahr veröffentlichte sie ihr neues Album „Consumer“, für das sie unlängst den deutschen Jazzpreis erhielt. Als ich sie im Release Concert zu dieser Platte im April 2023 im Berliner Zig Zag Club erlebte, stand auch diese Band noch nicht souverän im neuen Stoff. Nun aber, ein Jahr später! Wie das Trio jetzt die komplizierte Komplexität ihres musikalischen Materials mit Weichheit, Herzenswärme und elektrischem Strom verbindet, erscheint wie eine musikalische Allegorie auf das moderne Leben – wie es denn sein könnte. Längst wirft Peter Meyer mit seinen Gitarrenhallelujas nicht mehr so großzügig um sich wie einst, die Stücke streben lange und subtil und spannend zu ihnen hin. Und wenn es dann so weit ist, stellt sich Glück ein, schieres Glück. Udo Muszynski bekannte anschließend von der Bühne, er liebe diese Band. Wann hat er sich zu so etwas schon einmal hinreißen lassen?

Am zweiten Abend spielte dann noch so einer, der oft und immer mit Vertrauensvorschuss von Udo Muszynski nach Eberswalde geholt wurde. Kalle Kalima hat im Laufe seiner Karriere in vielen unterschiedlichen Formationen gespielt und aus diesen Konstellationen heraus immer wieder anders überraschende Musik abgeliefert. Man konnte vorab nie genau wissen, in welcher musikalischen Bühnengestalt Kalle in Eberswalde auftreten würde. Und auch diesmal war es so, in der aktuellen Kollaboration mit dem Schweizer Sänger Andreas Schaerer war er hier noch nicht zu erleben. Im Vorjahr ist Kalle Kalima 50 geworden, Monate zuvor ist sein Vater gestorben. Der Tod des Vaters macht vielen Männern schmerzlich bewusst, dass die Jungszeit nun wirklich vorbei ist. Kalle Kalima war, was auch immer für Musik er gespielt hat, stets ein großer, liebenswerter, verspielter Junge. Bereits seine gelegentlich überaus gewagte Bühnenkleidung zeugte davon. Und nun? Ist tatsächlich eingetreten, was die Sängerin Jelena Kulic auf Kalles Geburtstagsparty im Dezember öffentlich verkündet (oder empfohlen?) hatte: „Weil wir jetzt alle ein bestimmtes Alter erreicht haben, spielen wir leiser und langsamer. Du auch, Kalle!“ Prompt lieferte Kalle Kalima, zusammen mit Andreas Schaerer, ein überwiegend leises, poetisches Liederprogramm ab, geradezu ein erstes phänomenales Alterswerk. Im Pausengespräch mit rbb-Jazz-Rentier Ulf Drechsel bedauerte ich, es Ende 2024 nicht zum Bill Frisell-Wochenende in die Hamburger Elbphilharmonie geschafft zu haben, vier Konzerte in unterschiedlichen Konstellationen. Warum bist du traurig, fragte Ulf, du hast doch Kalle Kalima! Und tatsächlich, in der Endlosschleife, in der die aktuelle Kalima-Schaerer-CD „Evolution“ seitdem in meinem Auto läuft, tritt in vielen Details und Momenten zu Tage, was für ein feiner Gitarrist Kalle Kalima ist. Und auch Andreas Schaerer, der erst in zwei Jahren 50 wird, zeigt sich in diesem Programm gereift. Neigte er früher und in anderen Formationen gelegentlich zu einer gewissen Exaltiertheit, verzichtet er hier darauf und stellt seine phänomenale Stimme ganz in den Dienst der Songs und ihrer Texte.

Drei davon hat Essi Kalima geschrieben, Kalles Ehefrau. Draußen vor der Konzerthalle erzählt sie Kerstin Vangermain und mir, dass sie seit 30 Jahren schon mit Kalle zusammen ist. Die Inspiration zu den Texten habe sie aus ihrer neuen Arbeit an der Berliner Staatsbibliothek erhalten. Etwa die originalen Aufzeichnungen der Humboldts in den Händen zu haben! Ehrfurchtsvoll mit weißen Handschuhen? fragt Kerstin. Nein, mit bloßen Händen, erwidert Essi, Handschuhe sind ganz schlecht, sagen die Archivare.

Tag drei des Festivals war jener, an dem passierte, was scheinbar unvermeidlich seit 30 Jahren bei Jazz in E. immer wieder geschieht: Die männlichen Aktivisten verlieben sich neu. Kollektiv! Mögen sie in musikalischen Dingen noch so unterschiedlicher Meinung sein – die Wertschätzung des Melt Trios etwa wird mitnichten von allen geteilt -, in der Resonanz ihrer Herzen sind sie meist gleichgetaktet. Subjekt ihrer Bewunderung und Schwärmerei waren in der Vergangenheit Künstlerinnen wie Elina Duni, Inga Lühning, Erika Stucky, Jelena Kulic… Das im nächsten Jahr anstehende 30. Festival sollte vielleicht Anlass sein nachzuholen, was ich in der Chronik zum 25. Festival versäumt habe – mal all die Verflossenen der Jazz in E.-Aktivisten aufzulisten (die natürlich überhaupt nicht verflossen sind). Diesmal nun war es das Posaunenspiel der Australierin Shannon Barnett im Konzert von Wanja Slavins Quintett „libelle“, das die männlichen Festivalmitstreiter hypnotisch absorbierte. (Die weiblichen reden über derlei entweder nicht oder jedenfalls, in der berechtigten Sorge vor Indiskretion, nicht mit mir.) So warm, so groovig – und dann sang sie sogar noch! Gerechterweise muss man zugeben, dass an diesem insgesamt wunderbar groovigen Konzert (mit eingängigen Melodien, der einstige Frickelfreitag erschien mausetot) auch die vier anderen Musiker ihren Anteil hatten. Worte genügen wieder einmal nicht, man muss dabei gewesen sein.

War es ein Festival? Ja, mehr denn je, entlegen am Stadtrand, konzentriert wie eine Klausur, umgeben von vielerlei Annehmlichkeiten: Torsten Pelikans Catering, Kaffeerösterei, Hausbrauerei und Biergarten. Im Zeichen der alten Leuchtschrift des Eberswalder Kontakt-Kaufhauses gab es viele entspannte Kontakte. Man redet miteinander, wie wunderbar! Das alte Kulturhaus der Eberswalder Rohrleitungsbauer ist, wiewohl morbide, ein genialer, hoffentlich zukunftsträchtiger Ort. Jazz in E. Nummer 29 waren vier Tage Urlaub von all den Ungemütlichkeiten der nahen und fernen Welt.

Februar 2024 / Ein Essay von Thomas Melzer

Die Nacht vom 9. zum 10. März 2019 verbringe ich im Flughafen von Addis Abeba. Vor zwei nebeneinanderliegenden Gates warten hunderte Menschen darauf, ihre Flugzeuge der Ethiopian Airlines betreten zu dürfen – nach Wien das eine, nach Nairobi das andere. Unser aufgedrehtes Kleinkind pflügt durch die Sitzreihen und schließt viele freundliche Bekanntschaften. Schließlich formieren sich die Menschen zu zwei langen Reihen und verschwinden, einer nach dem anderen, in ihren Maschinen.

Die Nacht vom 9. zum 10. März 2019 verbringe ich im Flughafen von Addis Abeba. Vor zwei nebeneinanderliegenden Gates warten hunderte Menschen darauf, ihre Flugzeuge der Ethiopian Airlines betreten zu dürfen – nach Wien das eine, nach Nairobi das andere. Unser aufgedrehtes Kleinkind pflügt durch die Sitzreihen und schließt viele freundliche Bekanntschaften. Schließlich formieren sich die Menschen zu zwei langen Reihen und verschwinden, einer nach dem anderen, in ihren Maschinen.

Addis Abeba galt einst als die Jazzhauptstadt Afrikas, allerdings hatte das Land da noch einen Kaiser. Baku, die Stadt im Südkaukasus, in der ich mehr als drei Jahre gelebt habe, galt als die Jazzhauptstadt der Sowjetunion, und die hatte einen Generalsekretär. Eberswalde gilt vorerst weiterhin als die Jazzhauptstadt Brandenburgs, und die hat Udo Muszynski. Man muss das Schicksal Addis Abbebas und Bakus in Eberswalde nicht als Menetekel nehmen, aber sicher ist: Nichts bleibt, wie es war.

Blockbuster bei Ethiopian Airlines

Unsere Boeing startet mitten in der Nacht Richtung Europa, wenig später die andere Boeing Richtung Kenia. Nach dem Abendmahl beginnt in der Kabine die Kinozeit. Wir sitzen im Mittelgang und beim Blick nach vorn und zur Seite sehe ich jetzt in gleichsam cinemascopischer Vervielfältigung einen zappeligen Freddy Mercury auf allen Rückenlehnen. „Bohemian Rhapsody“, der Film über seine Band Queen, hatte ein Jahr zuvor die Kinos gefüllt, dann vier Oscars bekommen und ist nun also auch Blockbuster hier bei Ethiopian Airlines. In jungen Jahren hatte ich selbst leidenschaftlich die Luftgitarre gespielt zu den Riffs des gleichnamigen Songs und für den Chorus nie den Einsatz verpasst: „Oh mama mia, mama mia, let me go.“ Vielleicht ist das ja der Grund, warum ich den Film jetzt nicht sehen will. Ich erwarte mir keine Überraschung.

Mal gucken, was die Mediathek sonst noch bietet. Was ich entdecke, kann ich zunächst nicht glauben: „Adam und Evelyn“, die weithin unbekannt gebliebene Verfilmung eines weithin unbekannt gebliebenen Romans meines ostdeutschen Landsmannes Ingo Schulze. Von ihm hatte ich die Geschichte zuerst auch erzählt bekommen, elf Jahre zuvor, bei einer Lesung im Peter-Huchel-Haus in Wilhelmshorst bei Potsdam, dem Refugium meines Schul- und Sportfreundes und Deutsche-Buchpreis-Trägers Lutz Seiler. Ist das die Bilderbuchseite der kulturellen Globalisierung – in einem afrikanischen Flugzeug sitzend, auf dem Weg nach Wien, die Geschichte eines aus Dresden stammenden Schriftstellers über die Urlaubsreise eines Thüringer Schneiders an den ungarischen Plattensee anschauen zu können? Das (von den sozialistischen Ländern unterstützte) Äthiopien des Hengistu Haile Mariam sei ein Fass ohne Boden, hatte einst der DDR-Botschafter in Italien, Klaus Gysi, nach Ostberlin gekabelt. Und jetzt läuft ein Film seines Sohnes Andreas Goldstein in einem postsozialistischen Flieger dieses Landes? Natürlich schaue ich ihn mir an, die Geschichte aus jenem Jahr, als auch die DDR ein Fass ohne Boden wurde. Der Schneider Adam, seine Freundin Evelyn, der hellblaue, „Heinrich“ genannte Wartburg 311 und die Schildkröte Elfride auf meinem Bildschirm; Freddy Mercury und Bryan May auf allen anderen. Im Ethiopian-Airlines-Flieger komme mir vor wie jedes Jahr, wenn ich Familie und Freunden verkünde, am langen Himmelfahrt-Wochenende wegen eines Jazzfestivals auf mich verzichten zu müssen.

Aus dem Stadtzentrum an den Finowkanal

„Jazz in E.“ hatte sich im Laufe der Jahrzehnte aus seiner Garagen-Nische in Richtung Stadtzentrum bewegt, war dort im Paul-Wunderlich-Haus für viele Jahre der Nische entstiegen, und trudelt sei Kurzem in einer leichten Zentrifugalbewegung zurück Richtung Peripherie. Nicht ausgemacht ist, ob das vergangene Festival im Paul-Wunderlich-Haus im Jahr 2019 einen retardierenden Moment markierte. Die Jahre im Stadtzentrum waren für das Festival künstlerisch sehr erfolgreich, die Konzertabende zudem fast immer ausverkauft. Nun aber scheint es, als ob das Festival sich auf eine Art städtischer Gewaltenteilung besinne, in der es seinen Platz nicht mehr unter dem Dach sieht, unter dem auch die Stadtverordneten tagen, der Landrat regiert und die Polizei für Ordnung sorgt. Ich kann das verstehen. Jazz im Zentrum, das war immer auch eine schöne Illusion. Wenigstens um den angegliederten Bäcker Wiese im Café Gustav ist es schade.

Am 19. August 1989 penetriert Adam in der Schneiderwerkstatt seine Kundin Renate Horn aus Markleeberg. (Von diesem Urknall des Romans ist im Film nichts zu sehen, bekanntlich sind die Flugzeugfassungen von Kinofilmen so bereinigt, dass empfindliche Seelen keinen Schaden nehmen können.) Seine Freundin Evelyn, die derweil in einer HO-Gaststätte bedienen sollte, hat gerade gekündigt, weil ihr dortselbst ein Flakon Westparfüm geklaut wurde. Sie stürmt nach Hause und entdeckt das noch größere Ärgernis. Im Folgenden geht es um Verlockung und Versuchung und die Vertreibung aus dem Paradies. Es geht um eine Urlaubsfahrt nach Ungarn, die nach langem Abwägen zu einer Fahrt nach Bayern wird und damit der Suche nach dem wahren Paradies. Hübsche Metapher am Rande: Wartburg „Heinrich“, Baujahr 1961 (wie übrigens auch Jazz-in-E.-Chef Udo Muszynski), hat einen Anlasserschaden. Ist er einmal ausgegangen, springt er nicht wieder an, also muss man durchfahren. Ein freundlicher bayerischer Werkstattmeister offeriert Abhilfe. Fünf verschiedene West-Anlasser hat er da, Heinrich funktioniert mit keinem.

Auf Youtube ist eine Szene aus „Bohemian Rhapsody“ zu sehen: Freddy Mercury erscheint in einem grotesken Bühnenkostüm, Gitarrist Brian May sagt, „ich wusste nicht, dass Kostümzwang herrscht. Du siehst aus wie ein zorniger Lurch!“ Darauf Freddy Mercury: „Wir müssen Eindruck schinden, Darling!“ In „Bohemian Rhapsody“ geht es um die Performance, in „Adam und Evelyn“ um das Leben.

Jazz in E. im einstigen Betriebskulturhaus

Im Eberswalder Rofin-Gewerbepark geht es schon lange nicht mehr um das Leben. Der Finowkanal, an dem er liegt, war einst die industrielle Lebensader der Stadt und im VEB Rohrleitungsbau arbeiteten um die 1.200 Werktätige. Im einstigen Betriebskulturhaus wird nun, in seiner 29. Auflage, „Jazz in E.“ über die Bühne gehen und proletarische Aneignung betreiben. Ende vorigen Jahres war ich in einer ähnlichen Kulturstätte zu Gast, dem „Jazzkeller 69“ in den Reinbeck-Hallen in Berlin-Oberschöneweide. Der finnische Gitarrist Kalle Kalima – Stammgast bei „Jazz in E.“ und in diesem Jahr für den zweiten Konzertabend angekündigt – feierte 50. Geburtstag. Draußen, in der Wilhelminenhofstraße, hatte ich 40 Jahre zuvor als Straßenbahnfahrer die Werktätigen in die entlang der Linie 25 aufgereihten Kombinate gebracht: Kabelwerk Oberspree, Transformatorenwerk Oberspree, Werk für Fernsehelektronik. Zur Zeit der damaligen Spätschicht spielen nun Johnny la Marama zum Geburtstag auf. Kalle Kalima, Chris Dahlgreen und Eric Schaefer haben gerade noch – vor einer großen Regalwand mit alten Röhren-Radios – heftig gerockt, da wird Jelena Kulic auf die Bühne gerufen. Ihre Pailetten glitzern wie eine Discokugel; am Mikrofon angekommen, macht sie erst mal eine grundsätzliche Ansage: „Weil wir ein bestimmtes Alter erreicht haben, spielen wir immer leiser und langsamer.“ Das Schweigen hinter ihr spricht, dass man gern widersprechen würde, es aber nicht tut, weil es eben Jelena Kulic ist. Die hakt nach:

„Stimmt‘s, Kalle?“

„Ich nicht.“

„DU auch.“

Adam und Evelyn kehren am Ende des Films in ihre ostdeutsche Heimat zurück. Ihr Haus ist verwüstet, die Möbel sind geklaut, alle Schwarz-Weiß-Fotos zerrissen. Adam und Evelyn kleben sie mit Tesafilm wieder zusammen. Die Einrichtung unseres Lebens kann man ersetzen, die Erinnerungen nicht.

„Letzte Zugabe!“, ruft Kalle im Geburtstagskonzert zu Oberschöneweide – im zweiten Set hatten Prima Kalima gespielt – und bittet erneut (die auch vom Eberswalder Jazzpublikum vergötterte) Jelena Kulic auf die Bühne. Sie sagt an: „In a sentimental mood, komponiert von Duke Ellington“. Gleich geht der Tag zu Ende, übermorgen das Jahr und überübermorgen wer weiß was noch. Auch im Landeanflug geht der Blick nach vorn, Sentiment drückt unvermeidlich auf die Ohren, und dann, nach dem Aufsetzen der Räder, sollte man auf jeden Fall klatschen.

Wir landen am Morgen in Wien. Nach dem Einschalten der Handys erfahren wir, dass die Nachbarmaschine aus Addis Abeba auf dem Weg nach Nairobi abgestürzt ist. An Bord waren 157 Menschen. Ethiopian Airlines hatte vier Flugzeuge von Typ Boeing 737. Die Wahrscheinlichkeit, am Ende unseres Lebens angelangt zu sein, lag in dieser Nacht bei 1:3.

„Adam und Evelyn“ hätte mein Henkersfilm sein können. Das Leben ist kein Museum der eigenen Jugend. Es ist zu kurz, sich nur auf das Erwartbare einzulassen.

Juni 2023 / von Christian Günther

Erscheint Ihnen die Titelzeile dieses Artikels wie eine Provokation? Gut so. Genau das soll sie auch sein. Zuweilen sind gezielte Provokationen leider nötig, um Problembewusstsein zu schärfen oder überhaupt erst einmal zu erkennen, dass etwas in eine bedenkliche Schieflage geraten ist, auch wenn man grundsätzlich einen harmonischen Umgangston bevorzugt.

Einige Wochen bevor diese Zeilen hier Ende Mai 2023 entstanden sind, fragte mich ein sehr guter Freund während wir hier im Kleinschmidt beieinander saßen ganz unvermittelt aus dem Nichts: „Sag mal: War Eberswalde schon jemals so tot?“ Die Frage hatte etwas von einem kräftigen, mich unvorbereitet treffenden Kinnhaken und zugleich von einer wohltuenden, verständnisvollen Umarmung.

Von einem Kinnhaken, weil es natürlich schmerzt, wenn man seit 15 Jahren versucht im Rahmen seiner Möglichkeiten seinen Beitrag zu leisten, seiner Heimatstadt öffentliches Leben einzuhauchen, Ausgehkultur zu fördern, seinen Mitmenschen nicht nur Nahrung im Sinne von Speisen und Getränken anzubieten, sondern auch Seelennahrung in Form von Kultur, einem Ort von Begegnung und Gedankenaustausch. Und natürlich schmeichelt es und freut, wenn viele Menschen dieser Stadt das Kleinschmidt als ihr öffentliches Wohnzimmer bezeichnen. Dafür machen wir das.

Von verständnisvoller Umarmung, weil ich es ja lange schon auch selber so wahrnehme. Nehmen Sie das auch wahr, liebe Leser dieses Artikels? Ist Ihnen bewusst, wo es hinführt, wenn sich diese Tendenz noch eine Weile verstetigt?

Richtig ist, das Eberswalde im Jahre 2023 so schön ist, wie es vermutlich seit Ausbruch des Krieges nicht mehr war. Nach dem vierzigjährigen Experiment des „real existierenden Sozialismus“ namens DDR, in dem die meisten bausubstanzlichen Kriegsschäden sorgfältig konserviert und ansonsten ausdauernde Verfalls- und Verwitterungsstudien betrieben wurden, lediglich hier und da garniert mit notdürftigen Bausünden, die in Verfall und Verwitterung die kriegsversehrten Altbauten bereits binnen weniger Jahrzehnte einholten, ist sehr viel geschehen. Auf Youtube findet man das in Eberswalde inzwischen legendäre Video, dass dankenswerterweise ein geistesgegenwärtiger Mitmensch im Herbst/Winter 1989/90 aufnahm, in dem er die komplette Stadt abfuhr und aus dem Autofenster heraus einfach nur den Ist-Zustand von damals festhielt. Der Abgleich mit heute, ein Dritteljahrhundert später ist sagenhaft.

Positiv ebenfalls, dass seit etlichen Jahren der Bevölkerungsschwund nicht nur gestoppt zu sein scheint, sondern sich der Trend umkehrt und Eberswalde wieder wächst.

Aber das öffentliche Leben? Eberswalde ist inzwischen wieder eine recht schöne Stadt; nur leider eine schöne Schlafstadt. Was ist passiert?

Wenn man Ende der 90er Jahre nachts um eins noch irgendwo gepflegt (!) – wir reden hier nicht von düsteren Spelunken, wo sich Tunichtgut und Taugenichts am Urinal duellieren! – etwas trinken wollte, hatte man selbst unter der Woche die Wahl zwischen mindesten drei Anlaufstellen, die garantiert noch geöffnet waren. Auch das Kleinschmidt hatte noch bis ins Jahr 2016 täglich (!) bis mindesten 02:00 Uhr geöffnet. Da wir aber immer öfter ab Mitternacht hier sinnlos den Laden geöffnet hielten, habe ich der wirtschaftlichen Vernunft folgend entschieden, entscheiden müssen, die garantierte Öffnungszeit auf 0:00 Uhr vorzuziehen, mit der immer geltenden Option, dass der Laden selbstverständlich auch länger geöffnet bleibt, wenn noch mindesten zehn-zwölf Gäste da sind, die konsumieren. Das geschieht inzwischen allerdings selbst am Wochenende nur noch selten. Und wenn wir dann um 0:30 oder 01:00 Uhr schließen, sind in der ganzen Stadt gefühlt schon seit Stunden die Gehsteige hochgeklappt.

Um zwei mögliche Missverständnisse zu vermeiden: Es geht hier nicht vordergründig ums Kleinschmidt. Es geht um das ganzheitliche Leben von ca. 42.000 Stadteinwohnern (mit naheliegenden kleinen Ortschaften wie Finowfurt, Britz, Lichterfelde sogar über 50.000), um Aktivitäten im öffentlichen Raum, wozu auch der Besuch von Kino, jedweder Kulturangebote und eben auch der verbliebenen, derbe ausgedünnten Gastronomielandschaft gehören. Und zum anderen soll es hier auch gar nicht vordergründig um das reine Nachtleben nach 0:00 Uhr gehen. Der von mir sehr geschätzte Udo Jürgens schrieb vor zwanzig Jahren sein Lied „Es lebe das Laster“ und handelte sich dafür den Vorwurf ein, er würde die Lasterhaftigkeit zur Tugend umdeuten. Herrje, offenbar waren damals schon die spaßbefreiten moralischen Narzissten auf dem Vormarsch, unfähig Satire zu erkennen und Ironie zu begreifen. Bevor mich nun also dieselbe Schmähung ereilt, sei explizit herausgehoben: Es ist vollkommen in Ordnung, dass die allermeisten Menschen auch in Eberwalde bevorzugen um 0:00 Uhr in wohligem Schlummer das Lummerland zu bereisen. (Dass es vor zehn, erst recht vor 20 Jahren aber eben doch ein paar zig Menschen Wochentags und einige hundert am Wochenende waren, die die oben erwähnten Läden auch noch nach 0:00 Uhr belebten, sollte nicht völlig unbeachtet bleiben.)

Es geht viel mehr um das immer mehr verebbende öffentliche Leben in den Abendstunden, nach getaner Arbeit, am Wochenende. Wenn von 50.000 Menschen an so manchem Wochentag sich auf alle gastronomischen Angebote der Innenstadt um 20:00 Uhr keine 200 Gäste verteilen, dann sind das keine 0,5% der Stadtbevölkerung!

Ist es die grassierende Netflix-Lieferando-Mentalität? Egozentrische Lust an der Vereinzelung mit Hang zur ausgeprägten Sozialphobie? Wohlstandssaturierte Antriebslosigkeit? Ganz sicher ist es bei einigen die Knappheit des Geldes – und das gilt es am meisten zu beklagen, denn es ist mehr als bitter, wenn man gern mit einem Freund ein Bier trinken gehen will oder mit seinem Herzensmenschen ein Glas Wein an einem milden Sommerabend und es sich schlicht nicht leisten kann.

Die Wahrheit ist aber, dass es den Eberswaldern wirtschaftlich nie so schlecht ging wie in den späten 90er Jahren und den frühen 00ern. Wir hatten damals Arbeitslosenquoten von 25% und von jenen, die das zwar nicht betraf waren viele dennoch massiv unterbezahlt. In diesen Jahren gab es aber dennoch ein erheblich publikumsstärkeres öffentliches Leben. Das Geld kann es also nicht sein.

Ganz einfache Rechnung zum Verständnis des Problems (und zur vergleichsweisen einfachen Lösung, wie eine scheinbar tote Stadt zu einer sagenhaft pulsierenden werden könnte): Können wir uns darauf verständigen, dass es statistisch im Mittel keine sonderlich große Hürde darstellennsollte, dass jeder Eberswalder es sich leisten kann 10,- € pro Monat mehr als in den letzten Jahren in sein öffentliches Leben zu investieren? Die Summe soll ja nicht gespendet werden, sondern zum eigenen Wohlbefinden im Kino, bei Kulturveranstaltungen, in Restaurants, Kneipen, Cafés und natürlich ganz besonders im Kleinschmidt genussvoll ausgegeben werden.

Nur 10,- € pro Kopf und Monat bei 50.000 Einwohnern – und ja, ich weiß, darunter sind auch alle Säuglinge, Kleinkinder, Bettlägerige am Ende ihres hoffentlich erfüllten Lebens, soziophobische Misanthropen und eben leider auch Menschen, für die selbst 10,- € im Monat eine nicht aufzubringende Summe darstellt (was notabene eine Schande ist für ein insgesamt so reiches Land!); so ist das mit Statistiken; jeder frisiert sie sich so, wie er sie hübsch findet; das möge man mir hier bitte auch zubilligen – ergibt ziemlich präzise eine halbe Million Euro pro Monat, die zur Vitalisierung von Eberswalde beitrüge, zum positiven Lebensgefühl einer lebendigen Stadt. Übersetzt heißt das, dass mit dieser Summe bequem 12 Bars, Kneipen, Cafés, wie das Kleinschmidt mehr in der Stadt vorhanden sein und bewirtschaftet könnten + ein weiteres Kino, vielleicht sogar ein kleines Theater und alle bereits jetzt schon (oder jetzt noch) vorhandenen Betriebe, besser und planungssicherer existieren könnten. Durch nur 10,- € pro Kopf und Monat!!!

Es ist höchste Zeit zu verstehen, dass die Realität in der wir leben ganz maßgeblich von uns selbst beeinflusst wird. Jedes kleine Dorf, dass seinen Dorfkrug als einzige Schänke, als Ort der Begegnung und des Austauschs, der frohen gemeinsamen Stunden, der Hochzeiten und Trauerfeiern, der geistreichen und auch schwachsinnigen Diskussionen, des Streits am Stammtisch und der bierseligen Versöhnung in der Dorfgemeinschaft verloren hat, ist Zeuge eines meist unwiederbringlichen Verlusts. Wir sind Menschen, wir sind nicht digital, wir brauchen den Kontakt mit anderen, auch wenn der zuweilen anstrengt. Sie müssen deswegen ja nicht gleich Ihr Netflix-Abo kündigen, aber einmal öfter raus ins echte Leben, tut der Seele gut und macht unsere Stadt, die Stadt in der wir gerne Leben wollen, für alle attraktiver.

Meine inzwischen erwachsene, wundervolle Tochter, wird mir hoffentlich verzeihen, wenn ich diese private Anekdote hier öffentlich mache: Vor vielen Jahren, sie wird damals vielleicht zehn oder elf Jahre alt gewesen sein, wollte sie, wie alle Kinder, wieder einmal ganz unbedingt fernsehen. Da ich an die Kraft des Arguments glaube und gestrenge, autoritäre Auftritte zu minimieren versuche, lenkte ich sie mit der Frage ab: „Sag mal, weißt Du eigentlich, warum Menschen so gerne fernsehen?“ Damit hatte ich sie erst einmal eine Weile beschäftigt. Es kamen einige Erklärungsversuche aus der verständlichen Sicht eines Kindes, die allesamt auch gar nicht abwegig waren, aber nicht den eigentlichen Kern trafen. Sie kapitulierte irgendwann und forderte beherzt (ganz der Vater!) die erklärende Auflösung. „Das ist ganz einfach.“ erklärte ich ihr:„Menschen sitzen so gern stundenlang vor dem Fernseher, weil sie dort Menschen sehen, die nicht fernsehen! Stell Dir vor, Du sitzt vor dem Fernseher und schaust Dir einen Film an, in dem Menschen auf dem Sofa sitzen und Fernsehen. Wie langweilig wäre das denn?! – Genauso langweilig wie Du und ich, wenn wir auf dem Sofa sitzen und stupide fernsehen.“

Also liebe Eberswalder, liebe Nachbarn; ich will auch in zehn und zwanzig Jahren noch diesem tollen Kleinschmidt-Team gute Löhne zahlen können und Sie wollen auch in zehn und zwanzig Jahren noch ihre Dorfkrüge als öffentliche Wohnzimmer haben. Einmal öfter im Monat die überdimensionierte Glasscheibe im Wohnzimmer auslassen und raus in das wilde Abenteuer „echtes Leben unter Menschen“. Und wenn wir einmal öfter dem, der es sich leider wirklich nicht leisten kann, freundlich und nicht arrogant gönnerhaft, ein frisches Bier, ein schönes Glas Wein spendieren, hat die Seele mehr davon als von einer lauwarmen Pizza von Lieferando beim stumpfen Anschauen irgendeiner gehypten Netflix-Serie.

Es ist jetzt vier Uhr in der Nacht und ich trinke den letzten Schluck aus dem zweiten Glas Wein, jetzt wo sich dieser Artikel seinem Ende neigt und ich möchte ihn mit der schönen Vorstellung beschließen, dass ich mit meinem lieben Freund vom Anfang dieses Beitrags in zehn Jahren wieder hier zusammensitze und er mich genauso unvermittelt wie vor ein paar Wochen fragt: „Sag mal, war Eberswalde schon jemals so lebendig?“

Und dann möchte ich ihm von meiner Großmutter berichten, die das Kleinschmidt von 1927 bis 1977 führte…

Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des Autors. Der Text erschien zunächst Mitte Juni 2023 im Kleinschmidt Kurier https://www.kleinschmidt-eberswalde.de

Mai 2023 / von Thomas Melzer

Der vierte Tag